千里中央駅直結 SENRITOよみうりの片岡整形外科リウマチ科です。

1月23日は糖尿病の講演会に行きました。

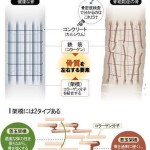

整形外科とは畑違いの糖尿病の会です。ただ、膝や腰のいたみは、加齢とともに体重も大きな要素になりますので、減量も有効です。また、以前にも書きましたが、骨粗鬆症と糖尿病は非常に密接に関係しています(リンク1 リンク2)ので、内科の先生がほとんどの会に行きました。

インスリンや血糖コントロールなどの最新の情報は、正直良く分からなかったのですが、食事療法や運動療法については興味深く聞きました。その中でも、教育入院で薬を始めた人の体組成変化の演題と、糖質制限による血糖コントロールの演題が役に立ちました。

最初の演題では、減量で一体なにが減っているのかを調べた結果が報告されていました。その結果は、水分はあまりかわらず、体脂肪は減っています。これはいいのですが、筋肉と骨のミネラルも減っていました。医師の指導で食事療法がなされて、バランスはとれていてもこの結果ですから、やはり減量には運動が欠かせないと痛感しました。

二つ目の演題は、いま話題の糖質制限をどの程度するかという話でした。糖質制限を勧める人にはカロリーに関係なく、糖質を少なくすれば健康的にやせられると主張している人もいますが、学会としては厳しい糖質制限は勧められないという立場をとっているようです。では緩めの制限ならどうかという話でした。やはり、効果はあるそうですが、当然カロリー制限もなされており、バランスが重要と改めて思いました。

さて、わたしの減量ですが、体重は少しづつ減っていますので、筋力を維持するために階段上りを始めました。といっても、家に帰るのにマンションのエレベーターを使わないだけですが。実は自宅が29階なので、災害時に上がれるかを試す意味でも階段上りに挑戦しました。思った以上にきつく、初日は15階、いまはなんとか20階まで行けるレベルで、まだ自宅にたどり着けていません。もうしばらく精進が要りそうです。、